“Nella terminologia moderna, per estensione, con “caccia alle streghe” si indicano fenomeni persecutori di determinate categorie di persone basati sul fanatismo ideologico e su un presunto pericolo sociale atto a scatenare il panico, per cui si giunge a negare i normali diritti di difesa agli accusati e ad avere scarsa considerazione della loro reale colpevolezza o innocenza, come nel caso del Maccartismo negli anni cinquanta del Novecento negli Stati Uniti.”

Il termine Maccartismo, entrato in uso come termine generale per i fenomeni di pressioni di massa, persecuzioni, e schedature utilizzati per instillare il conformismo con il credo politico prevalente, porta con sé una connotazione di accusa falsa, addirittura isterica, e d’attacco governativo alle minoranze politiche, ma in senso ancora più lato può adattarsi benissimo al nostro caso.

Premetto che il signor Massimo, circondato da belle donne dagli occhi di ghiaccio e dai corpi sinuosi, promiscue, accattivanti e bugiarde, ritratto in foto con quel suo sguardo freddo e a dir poco inquietante, su uno sfondo rosso fuoco come il tappeto che sua madre era usa sbandierare in gioventù prima di ogni sabba, circondato da animali tra cui un odiosissimo gatto nero, ce ne ha messo del suo nell’ostentare la sua palese fratellanza con il signore delle tenebre.

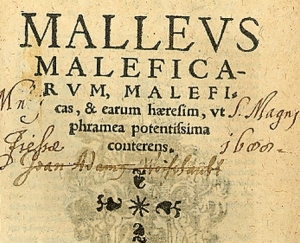

Non me ne voglia il sig. Massimo, ovviamente scherzo, ma non mi meraviglierei se in quel di Bergamo venissero rinvenute copie del Malleus Maleficarum, il capolavoro dei due monaci domenicani Heinrich Kramer e Johann Sprenger su come imbastire un ingiusto processo divenuto il manuale investigativo della Santa Inquisizione.

Negli ultimi anni, sempre più spesso, ahimè, ho sentito puzza di Medioevo nell’ambito di molti processi penali e devo riconoscere che il dottor Saverio Fortunato, il quale non me ne voglia cito liberamente, è sin troppo buono nell’auspicare la terzietà del giudice giudicante.

La realtà dei fatti, condanne alla mano, smentisce almeno in parte la sua visione, già di per sé catastrofica, della moderna giustizia la quale, incostituzionalmente e a cuor leggero, miete vittime al pari della peste nera.

Gran parte dei processi penali in Italia versa in condizioni drammatiche e queste ultime non vanno a toccare solo chi rimane intrappolato nelle trame oscure di una Giustizia cieca ma intere famiglie e chi come noi decide di non accettare questo modus operandi.

“Fatta salva l’opera del giudice giudicante, che per fortuna nel complesso si salva e garantisce la terzietà, molti processi penali attuali, invece, sotto il profilo del giudice inquirente, sono generati da un’Investigazione la cui metodologia inquisitoria o peritale, sembra avere origine antropologica nel Manuale per l’Ingiusto-Processo, il Malleus Maleficarum.”

Il punto più triste dell’analisi del professore, affrontata con grande senso critico a sua volta dettato dalla profonda amarezza che destano questi casi di cronaca sempre più frequenti, è che tortura fisica a parte, agli inquisitori moderni è permesso tutto poiché è palese che partano sin dal principio dall’assunto che il sospettato sia certamente colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.

Questa presunzione cancerogena consente il “salto di qualità” del sospettato che assume le caratteristiche del condannato molto prima che tre gradi di giudizio abbiano avuto luogo.

“Il reo deve accusarsi da solo e se non lo fa volontariamente, qualsiasi mezzo è lecito”

I fantasiosi metodi di tortura fisica sono stati sostituiti dai più cervellotici metodi di tortura psicologica.

La musica di sottofondo è comunque sempre la stessa di 600 anni fa, opera dello stesso menestrello.

La colpevolezza del sospettato viene dedotta da qualsiasi cosa dica o non dica, a prescindere dal fatto che egli si impegni, ad esempio, a tentare di ricostruire una giornata di quattro anni prima o che dica semplicemente di non ricordare, indipendentemente dal fatto che egli si professi innocente per tutta la durata di una carcerazione preventiva priva delle più elementari motivazioni atte a giustificarla e nonostante il fatto che la privacy di un’intera famiglia sia stata violata ed esposta al pubblico ludibrio senza che ve ne fosse un tornaconto dal punto di vista investigativo.

A questo proposito apro una parentesi. Mi è tornato alla mente un concetto che mi fa piacere condividere perché è calzante con il caso di cui ci occupiamo.

Parto dal presupposto che un indagato ha diritto al rispetto della propria dignità, (così come ha diritto alla difesa ed eventualmente si ritenga di rinviarlo a giudizio, sulla base di prove certe, ad un processo equo); questo già di per sé è un fatto che ha il suo peso e la sua valenza.

Come se questo fosse poca cosa sottolineo il concetto che c’è sicuramente bisogno di trovare, in ogni singola indagine, una sorta di un bilanciamento tra diritti fondamentali quali la privacy, la sicurezza e la libertà di informazione.

Per far sì che i piatti della bilancia restino sempre in perfetto equilibrio, dando ad ognuno di questi diritti il suo giusto spazio, c’è bisogno di un grande senso di responsabilità da parte di tutti gli attori (avvocati,giudici,giornalisti).

Se non bastasse al lettore sapere che un indagato gode di tutti questi diritti allora è bene chiarire che persino ad un condannato passato in giudicato non va negata la possibilità di poter recuperare un minimo di serenità e di privacy.

“Con la locuzione “diritto all’oblio” si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedentipregiudizievoli dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona.

In base a questo principio, ad esempio, non è legittimo diffondere dati circa condanne ricevute o comunque altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca ed anche in tali casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all’importanza dell’evento ed al tempo trascorso dall’accaduto.”

La giurisprudenza ha da tempo affermato che «è riconosciuto un “diritto all’oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione.

Si tratta quindi del diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

In sostanza, un individuo che abbia commesso un reato in passato ha il pieno diritto di richiedere che quel reato non venga più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione; questo a condizione che il pubblico sia già stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo sufficiente dall’evento, tale da far scemare il pubblico interesse all’informazione per i casi meno eclatanti.

Questo principio, alla base di una corretta applicazione dei principi generali del diritto di cronaca, parte dal presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto da un’intera comunità, cessa di essere utile per l’interesse pubblico: smette di essere oggetto di cronaca e ritorna ad essere fatto privato.

In questo modo, nel momento in cui l’interesse pubblico si affievolisce, fino a scomparire del tutto, si cerca di tutelare la reputazione delle persone coinvolte nel fatto restituendo loro il diritto alla riservatezza: se la lesione personale, per i protagonisti in negativo della vicenda, è inizialmente giustificata dalla necessità di informare il pubblico, non lo è più dopo che la notizia risulta largamente acquisita.

Bisogna guardare tra le pieghe della legge molto più spesso di quanto non si creda ed è per questo che cito il Principio della Pertinenza.

La Legge non è carente dal punto di vista teorico, viene trovata mancante dal punto di vista pratico.

Il diritto di riprodurre fatti negativi, purché veritieri, da parte di organi di stampa ed assimilati trova un limite nel principio della pertinenza:

i fatti possono essere riproposti, anche a distanza di tempo, solo se hanno una stretta relazione con nuovi fatti di cronaca e se vi è un interesse pubblico alla loro diffusione.

Questo principio, pur consapevole di averlo spostato sul sig. Massimo per estensione essendo lui ancora indagato, ci dà la misura della differenza tra la teoria e la pratica in tema di diritti e doveri della stampa come dell’autorità giudiziaria, e non è cosa da poco!

Chiusa questa non breve parentesi ci tengo a scomodare una delle figure più importanti della nostra storia.

Egli, con grande lungimiranza rispetto a come si sarebbe involuto il concetto di Giustizia con l’andare del tempo o forse mosso dalla speranza in un futuro ove tale concetto fosse finalmente ben interpretato alla luce della sua delicatezza, pose l’accento su argomenti che rivivono nello stivale con sempre rinnovata attualità.

Il Beccaria delinea un teorema generale per ben determinare l’utilità della pena.

“Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi”.

Questo vale per la pena da comminare a chi oltre ogni ragionevole dubbio sia stato giudicato colpevole di un delitto.

Ma il Beccaria non si limita a lanciare questo monito, bensì ci mette in guardia dal commettere l’errore più grande nel quale una società che si dice civile non dovrebbe mai incappare.

“Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti col quale fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, è non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati.”

Suona come la quinta di Beethoven.

Un uomo i cui delitti non siano stati provati è un innocente.

Nessuna pontificazione, idea, ricostruzione logica o convincimento dell’accusa può valere da scusante quando si commina una pena ad un uomo la cui colpevolezza non è stata ancora provata.

Il Beccaria ci fa anche dono di una perla.

Denuncia l’inutilità della tortura da un duplice punto di vista.

Nell’ottica meramente giuridica è pressoché ovvio che un uomo non può rappresentare sia l’accusatore che l’accusato in quanto nessuno accuserebbe sé stesso a meno che questi non venga sottoposto a patimenti fisici che nella gran parte delle volte sortiscono l’effetto voluto di piegare la volontà ed estorcere la confessione.

Dal punto di vista spirituale il Beccaria supera sé stesso partendo dall’assunto che carnefice e giudice sono esseri umani e quindi soggiacciono alle stesse regole di colui che commette un delitto.

L’infamia commessa non può trovare espiazione morale nelle torture che purgano il fisico poiché non esiste una correlazione tra il dolore fisico e la remissione di un qualsivoglia peccato e, tutto considerato, sarebbe paradossale lavare un’infamia commettendone un’altra.

Riguardo all’aspetto “mistico” della tortura non si può non riportare una frase che porta con sé tutto il peso della responsabilità intrinseca nel potere di cui dispone colui che giudica.

“L’infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima”.

Purtroppo per la giurisprudenza, che rappresenta il biglietto da visita di una società e di una nazione, in Italia, per quanto ci si sia sforzati di uscire dal buio di una cultura fiorita all’ombra delle lampade ad olio e ci si sia messi al passo con l’era dei lumi, essa è rimasta prigioniera del più oscuro periodo storico mai documentato.

Alla tortura fisica è subentrata, mi ripeto, una più sottile violenza psicologica che unita alla privazione della libertà diventa la più crudele delle armi in mano agli inquirenti.

Non da meno che in passato essa risulta però fallace in egual misura poiché questo disumano strumento, al quale si ricorre prima di dimostrare l’effettiva responsabilità dell’imputato, non giova al processo che ne determinerà o meno la colpevolezza, sia perché le persone sensibili potrebbero essere inclini a confessare anche il falso per sfuggire alla pena, sia perché, per la stessa speculare logica, le persone più dure potrebbero essere considerate oneste nel caso dimostrassero una resistenza maggiore alla pressione.

Il regime di terrore durato cinque secoli e dilagato in tutt’Europa con il benestare della Chiesa non cessa di rappresentarci agli occhi del mondo come un triste crisantemo all’occhiello; ha subito varie metamorfosi ma la logica binaria del “o sei colpevole o sei colpevole” lo ripropone con un’attualità disarmante e preoccupante.

Il professor Saverio Fortunato tratta l’argomento esponendo dei parallelismi tra il passato e il presente che fanno tremare le gambe, raggelare il sangue e svegliare le coscienze.

Li definisce “residui culturali arcaici” che riaffiorano nelle moderne investigazioni e nei processi.

Li ritroviamo lampanti in “quei castelli accusatori che perseguono il reo per ciò che è e non per ciò che fa.”

Li ritroviamo in “quell’Inquirente che s’innamora della propria tesi accusatoria e non riesce a vedere nel reo in ugual peso tanto gli elementi d’innocenza quanto quelli di colpevolezza.”

Li ritroviamo in “tutti quei giudici che in udienza accolgono sempre ad occhi chiusi quanto prodotto dal Pm e sempre con insofferenza quanto prodotto dagli avvocati di parte.”

Li ritroviamo in “quegli assistenti sociali, periti e giudici dei minori, che tolgono i figli ai genitori senza capire che non è la soluzione, ma il problema del problema.”

E ancora li ritroviamo in “ogni errore “scientifico” investigativo o peritale che poi si trasforma in errore o inganno giudiziario e, quindi, in un ingiusto-processo.”

Non me ne voglia il professore se riporto fedelmente le sue parole, mi permetto solo ed esclusivamente perché non ci sarebbe un modo più diretto ed efficace di arrivare al lettore.

Il parallelismo tra le “streghe” che per la loro stessa natura non godevano di diritto alcuno con imputati come il sig. Bossetti regge eccome!

Le streghe si potevano impunemente imprigionare, maltrattare, le si poteva indurre a contraddirsi, le si poteva manipolare e persino uccidere, durante le inchieste e negli interrogatori.

“La regola che veniva applicata alle prove era semplicissima: qualunque fatto su cui giurassero due o tre testimoni veniva accettato come vero e anche come definitivamente provato. Si faceva largo uso di domande trabocchetto, escogitate allo scopo di raggirare sia il sospettato che il testimone.”

Il processo veniva portato avanti con una conoscenza piuttosto sofisticata della psicologia.

Le tecniche impiegate riflettevano la notevole esperienza acquisita nell’ottenere e nell’estorcere informazioni.

Gli inquisitori sapevano che la mente dell’indagato spesso era il suo peggior nemico, che la paura nasce nella solitudine e nell’isolamento, e che spesso può produrre risultati soddisfacenti quanto la violenza fisica.

Così, la paura della tortura, per citare l’esempio più ovvio, veniva provocata e alimentata fino a che non si trasformava in uno stato talmente parossistico di panico da vanificare la necessità della tortura stessa.

Se l’accusato non confessava subito, gli veniva detto che sarebbe seguito un interrogatorio sotto tortura, però solo dopo un certo periodo di tempo.

In principio, ci spiega il professore, l’inquisitore adoperava la persuasione verbale.

Solo dopo aver tenuto per un lungo periodo l’accusato in uno snervante stato di attesa gli interrogatori cominciavano e le torture fisiche venivano solo minacciate sortendo un effetto così persuasivo da “vanificare la necessità della tortura stessa”.

Inoltre era cosa nota sin da allora che l’uomo fosse un animale sociale e che per questo motivo la solitudine e l’isolamento ne minavano l’integrità mentale più efficacemente di una qualsivoglia tortura fisica.

Erano dei veri e propri psicologi e le tecniche impiegate riflettevano la notevole esperienza acquisita nell’ottenere e nell’estorcere informazioni.

Gli inquisitori sapevano che “la mente dell’indagato spesso era il suo peggior nemico” e sfruttavano il miraggio di una scarcerazione in cambio di una confessione utilizzando persino tecniche paragonabili all’attuale schema “poliziotto buono, poliziotto cattivo”.

Le vittime delle Sante Inquisizioni furono il larga parte donne, più di trentamila furono le vittime nel giro di centocinquant’anni e questo numero comprende il larga scala anche adolescenti e bambine.

“La Chiesa aveva sempre manifestato una tutt’altro che piccola tendenza alla misoginia e l’operazione contro la stregoneria le fornì un mandato su larga scala per una crociata contro le donne e tutto ciò che era femminile.”

Quello in cui viviamo oggi è un secolo ancora troppo giovane per esprimere giudizi ma quello immediatamente precedente è stato caratterizzato da un repentino progresso, che ci ha permesso un enorme salto in avanti, concentrato in un brevissimo lasso di tempo specialmente se paragonato al blocco ristagnante dei secoli che lo avevano preceduto.

Il 900 è stato caratterizzato da incisivi cambiamenti per non dire da veri e propri capovolgimenti di tendenze sotto i più svariati aspetti, alcuni dei quali, fortemente positivi. Per quanto riguarda l’emancipazione femminile, da donna, non posso che essere grata a tutte coloro le quali hanno dedicato la vita a combattere affinché noi, donne di oggi, potessimo godere dell’uguaglianza tanto agognata.

Mi rincresce enormemente, nel XXI secolo, assistere inerme a fatti di cronaca come quello che vede protagonista il nostro Sig. Bossetti, in cui si scorge la premura di voler a tutti i costi processare un indagato sulla base di elementi a dir poco problematici.

Questa controversa maniera di amministrare la giustizia non colpisce solo le famiglie delle vittime che non ricevono giustizia, né si limita a distruggere le famiglie colpite dal “martello delle streghe” bensì genera un’isteria di massa, instillata nelle menti grazie all’appoggio dei media compiacenti, in tutta la Nazione.

Un giusto processo è un atto dovuto in una società civile e per avere un giusto processo bisogna che non vengano meno i diritti basilari di un imputato.

In caso contrario non si può più definire processo, diventa automaticamente un’inquisizione che di santo non ha nulla.

“Perché non s’ era il cavaliere accorto, che ancora combatteva, ed era morto”